Situé au cœur du 10ᵉ arrondissement, le Théâtre Alhambra à Paris est une salle emblématique dédiée aux concerts, spectacles et événements culturels. Proche de la place de la République, il séduit par sa programmation éclectique, sa capacité modulable, son plan de salle optimisé et une billetterie accessible en ligne. Que vous cherchiez l’adresse exacte de l’Alhambra, les tarifs des places, les avis des spectateurs ou les prochaines dates à l’affiche, toutes les informations essentielles sont sur cet article.

Ce qu’il faut retenir· Le Théâtre Alhambra est situé au 21 rue Yves Toudic, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, à proximité immédiate de la place de la République. · Le théâtre bénéficie d’un accès facile grâce à de nombreuses lignes de métro, de bus, de noctilien ainsi que des parkings situés à proximité. · La capacité d’accueil de l’Alhambra varie de 250 à 2 100 personnes, selon la configuration choisie en places assises ou debout. · Les tarifs des places varient en fonction des spectacles programmés, des artistes invités et des catégories de placement. · Le plan de la salle se compose d’un parterre et d’un balcon, offrant une excellente visibilité depuis l’ensemble des espaces. · La programmation du Théâtre Alhambra est riche et diversifiée, mêlant concerts, humour, théâtre, spectacles musicaux et événements jeune public. · Le théâtre est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, avec des élévateurs, des sanitaires adaptés et un stationnement PMR à proximité immédiate.

|

Où se trouve l’Alhambra à Paris ?

L’Alhambra Théâtre Music-Hall Show est situé au 21 rue Yves Toudic, 75010 Paris, à proximité immédiate de la place de la République. Facilement accessible en transports en commun, ce lieu emblématique accueille une programmation éclectique mêlant concerts, spectacles, humour et événements culturels, dans un cadre chaleureux et chargé d’histoire.

Quelle est la capacité de la salle de concert de l’Alhambra ?

Inauguré en 1922 et récemment rénové, le Théâtre Alhambra à Paris se distingue par sa grande modularité et sa capacité d’accueil remarquable. Selon la configuration choisie, la salle peut recevoir de 250 à 2 100 personnes, en places assises ou debout.Le Théâtre Alhambra à Paris fait un lieu idéal aussi bien pour des spectacles, concerts, soirées événementielles que pour des manifestations professionnelles.

Sa capacité maximale de 2 100 personnes debout permet d’accueillir des événements de grande envergure, tandis que des formats plus intimistes peuvent être envisagés grâce à une organisation flexible de l’espace. Cette polyvalence, associée au charme historique du lieu, positionne l’Alhambra parmi les salles de spectacle les plus attractives pour une programmation variée et ambitieuse.

Quel est le prix d’un billet pour l’Alhambra ?

Les tarifs des places à l’Alhambra à Paris varient selon la programmation, le type de spectacle, l’artiste invité et la catégorie de placement choisie.

En règle générale, les premiers rangs et les places centrales sont proposés à des prix plus élevés, tandis que d’autres catégories offrent des tarifs plus accessibles. Les prix étant fixés par les organisateurs de chaque événement, il est conseillé de consulter la billetterie officielle de l’Alhambra ou les plateformes de réservation en ligne pour connaître le tarif exact de la séance souhaitée.

Afin de bénéficier des meilleurs prix et d’un plus large choix de places, il est recommandé d’effectuer sa réservation à l’avance, directement en ligne.

Quels sont les avis sur le Théâtre Alhambra à Paris ?

-

Très bon concert de Loreen dans cette salle. Attente dans la rue certes mais trottoir large , sécurisé à mon goût. Vestiaire et toilettes à l’entrée. En intérieur dans la fosse à ras la scène vigiles et personnel sympa avec nous ( vu que tout se déroulait bien) . Petit écran latéral pour les décibels ( avec maxi et mini).Bonne accoustique pour ce concert en tout cas.salle intimiste proche de République et ses transports pas trop profonde bonne vue des balcons toujours avec sièges eux.Pas de bar me semble t’il. A y revenir sans hésiter

-

Salle à taille humaine proche du canal St Martin. Pas de bar sur place mais quelques uns dans la rue. Personnel avenant. Ce soir là c’était une pièce de boulevard : Duo sur canapé. Jolie prestation des acteurs. Bernard Menez tout en sobriété et humour décalé. Mention spéciale pour Michel Guidoni, aussi à l’aise en chansonnier que dans un rôle presque taillé pour lui. Les autres acteurs ne sont pas en reste. Il en profite pour faire quelques imitations bienvenues. Un bon moment de plaisir.

-

Grande salle plutôt propre. Le spectacle a commencé en retard le temps de faire entrer tout le monde. Vu le succès du spectacle (les Coquettes), il y avait 150 mètres de queue.Siège plutôt confortable, un peu de place pour les jambes même pour moi qui suis grande.La visibilité au fond du rez-de-chaussée est bonne.La salle permet de profiter du spectacle avec une vraie proximité.

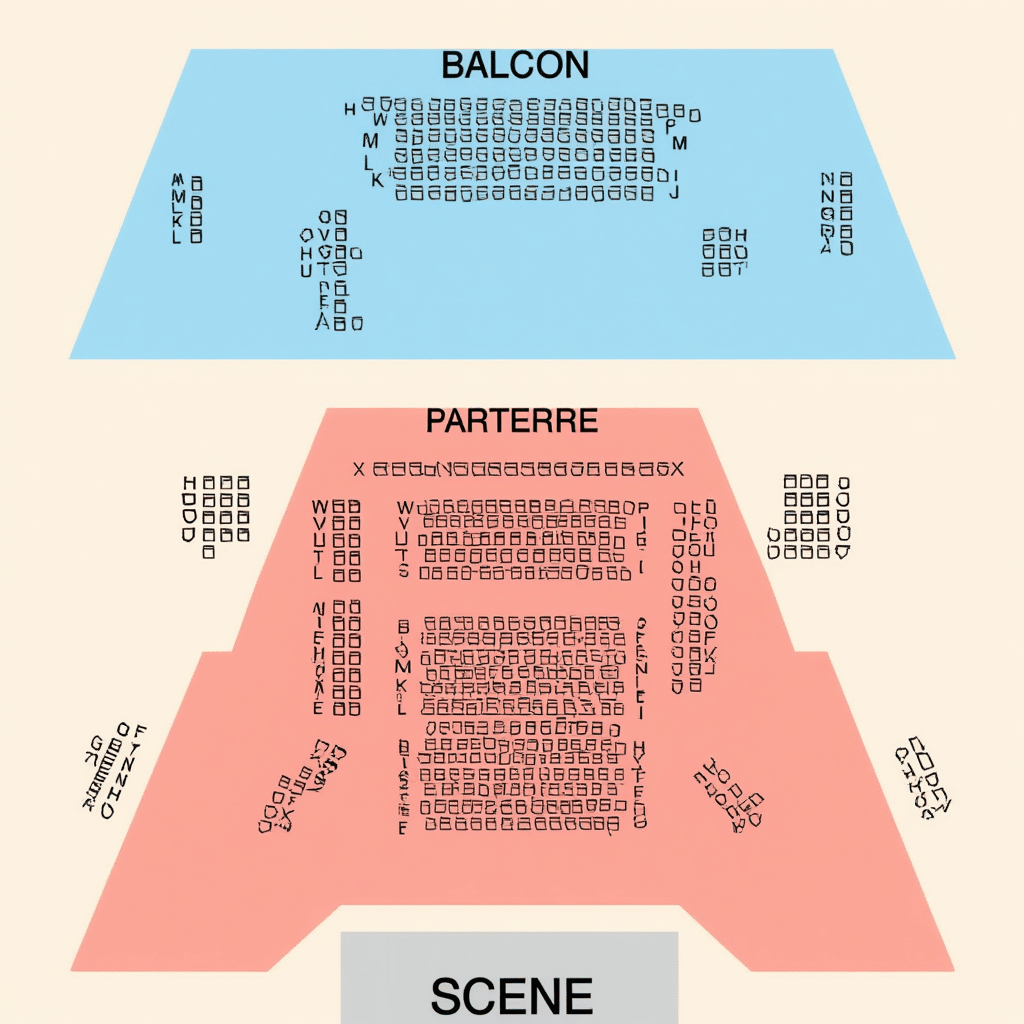

Plan de la salle de l’Alhambra

Le plan de la salle du Théâtre Alhambra à Paris s’organise autour d’une scène frontale offrant une excellente visibilité depuis l’ensemble des espaces. La salle se compose principalement du parterre, situé face à la scène, avec des blocs centraux et latéraux permettant de s’adapter à différents types de spectacles et de configurations.

Au-dessus, le balcon surplombe la salle et propose une vue dégagée sur la scène, particulièrement appréciée pour les concerts et les performances scéniques. Cette répartition équilibrée entre parterre et balcon garantit une bonne immersion du public, tout en offrant plusieurs catégories de placement selon les préférences de confort, de proximité et de budget.

La programmation du Théâtre Alhambra à Paris

Le Théâtre Alhambra à Paris propose une programmation éclectique et résolument internationale, mêlant concerts, humour, spectacles musicaux, théâtre et rendez-vous jeune public. De la pop au rock, de la soul au metal, en passant par la K-pop, le jazz ou le one-man-show, la scène de l’Alhambra accueille aussi bien des artistes émergents que des figures incontournables, offrant une expérience culturelle riche et variée tout au long de l’année.

| Date | Artiste / Spectacle | Genre | Horaire | Informations |

| Samedi 31 janvier 2026 | Les Dimensions de la Conscience | Expérience / Spectacle | 9h00 – 22h45 | Complet |

| Samedi 7 février 2026 | Randy Feltface | One Man/Woman Show | 20h00 | Humour |

| Mercredi 11 février 2026 | Midlake (+ The Bretheren) | Rock | 20h00 | Concert |

| Jeudi 12 février 2026 | Joanne Shaw Taylor | Rock | 20h00 | Concert |

| Samedi 14 février 2026 | Jeff Tweedy | Rock | 20h00 | Concert |

| Dimanche 15 février 2026 | Tarja | Hard Rock / Metal | 20h00 | Concert |

| Lundi 16 février 2026 | Leif Vollebekk (+ Lau Noah) | Indie / Alternative | 20h00 | Concert |

| Samedi 21 février 2026 | Deplik Pomba & Nuance Musique | Musique du monde | 18h00 | Concert |

| Jeudi 26 février 2026 | Madison Cunningham | Folk | 20h00 | Concert |

| Samedi 7 mars 2026 | JUST B | K-pop | 20h00 | Concert |

| Mardi 10 mars 2026 | Drake Milligan (+ Julia Cole) | Country | 20h00 | Concert |

| Mercredi 11 mars 2026 | High Fade | Rock | 20h00 | Concert |

| À partir du 18 mars 2026 | Marlène Schaff | One Woman Show | 20h00 | Humour |

| Jeudi 19 mars 2026 | Lynn | Soul | 20h00 | Concert |

| Vendredi 20 mars 2026 | Remy Bond | Pop | 20h00 | Concert |

| Lundi 23 mars 2026 | 82MAJOR | K-pop | 20h00 | Concert |

| Vendredi 27 mars 2026 | Lusaint – Apothecary Tour | Soul | 20h00 | Concert |

| Samedi 4 avril 2026 | Julie Pietri | Pop | 20h00 | Concert |

| Mardi 7 avril 2026 | NEK | Pop Rock | 20h00 | Concert |

| Jeudi 9 avril 2026 | Eloïz | Pop | 20h00 | Concert |

| Vendredi 10 avril 2026 | Tom Smith | Pop | 20h00 | Concert |

| Jeudi 16 avril 2026 | Dara Ó Briain | One Man/Woman Show | 20h00 | Humour |

| Lundi 20 avril 2026 | Anna Tsuchiya | Rock | 20h00 | Report à l’Élysée Montmartre |

| Mercredi 22 avril 2026 | Robert Jon & The Wreck (+ Earth Motion) | Rock | 20h00 | Concert |

| Jeudi 23 avril 2026 | Craig Ferguson | One Man/Woman Show | 20h00 | Humour |

| Vendredi 24 avril 2026 | Maggie Lindemann | Indie / Alternative | 20h00 | Concert |

| Mardi 28 avril 2026 | Natalie Jane | Pop | 20h00 | Concert |

| Mercredi 6 mai 2026 | Dynamite Shakers | Pop Rock | 20h00 | Concert |

| Mardi 5 mai 2026 | Matteo Mancuso | Jazz | 20h00 | Concert |

| Samedi 30 mai 2026 | CHOIR! CHOIR! CHOIR! | Variété internationale | 20h00 | Concert participatif |

| Mercredi 3 juin 2026 | ISMO – Perseverance Tour | One Man/Woman Show | 20h00 | Humour |

| Vendredi 5 juin 2026 | The Life of Mandela | Théâtre | 20h00 | Spectacle |

| Mercredi 17 juin 2026 | Sooshi Mango | Humour / Comédie | 20h00 | Spectacle |

| Samedi 27 juin 2026 | Encore une histoire | Jeune public | 17h00 | Famille |

| Mercredi 23 septembre 2026 | Black Stone Cherry | Rock | 20h00 | Concert |

| Vendredi 16 octobre 2026 | Käärijä | Pop électro | 20h00 | Concert |

Retrouver l’évolution et les changements de la programmation sur le site officiel https://www.alhambra-paris.com/

Comment acheter un billet à l’Alhambra Paris?

La billetterie du Théâtre Alhambra à Paris vous permet d’acheter vos places simplement et en toute sécurité, selon vos préférences. L’achat en ligne est vivement recommandé : il vous offre un paiement entièrement sécurisé et la possibilité d’imprimer votre billet électronique ou de le présenter directement sur votre smartphone lors du contrôle en salle. Vous pouvez également choisir de retirer votre billet au guichet du théâtre sur présentation de votre justificatif de réservation.

Deux modes d’achat sont disponibles :

- En ligne : billet électronique à imprimer ou à présenter sur mobile

- Au guichet : ouvert uniquement les jours de représentation, une heure avant le début du spectacle et pour la séance en cours

Pour plus de fluidité et de confort, il est conseillé de privilégier le billet électronique.

Informations importantes à retenir :

- Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

- Les places numérotées sont garanties jusqu’au lever de rideau

- Tout billet acheté est ferme et définitif, valable uniquement pour la date indiquée

- Aucun remboursement, échange, annulation ou report n’est possible, même en cas de perte ou de vol

- Le billet est édité une seule fois et les places sont garanties uniquement après paiement intégral

Moyens de paiement acceptés au guichet :

- Espèces (euros)

- Carte bancaire VISA uniquement

Ce système de billetterie garantit un accès simple, sécurisé et équitable aux spectacles programmés au Théâtre Alhambra.

Histoire et naissance du Théâtre Alhambra à Paris

Théâtre Alhambra à Paris : naissance, cirque impérial et métamorphoses théâtrales (1866–1903)

Inaugurée le 11 août 1866, la salle abrite d’abord le Cirque-Impérial, ex-Cirque-Olympique dont l’ancienne salle avait été détruite – comme nombre de théâtres du « boulevard du Crime » par le baron Haussmann en 1862 lors de la création de la place du Château-d’Eau, aujourd’hui place de la République. Ses 5 000 places en font le plus grand cirque d’Europe. Dirigé par Bastien Franconi, descendant d’une longue lignée d’artistes de foire créateurs du Cirque-Olympique, on y présente des spectacles équestres et patriotiques. Mais leur mode étant passée, la faillite survint dès l’année suivante. Après une première tentative infructueuse de reprise par Hippolyte Hostein, ancien directeur du Châtelet, sous le nom de théâtre du Prince Impérial, la salle tombe entre les mains d’Hippolyte Cogniard, directeur des Variétés, qui l’acquiert en 1869 pour le compte de son fils Léon.

Rebaptisée théâtre du Château-d’Eau, il en prend la direction à la mort prématurée de Léon en mars 1870. Il y présente de nombreux drames, fééries et revues jusqu’en 1875 où il passe la main à Eugène Dejean. Ce dernier ne possédant pas le talent de son prédécesseur, la faillite est prononcée en 1876. L’auteur dramatique Jules Dornay s’y essaie à son tour aussitôt remplacé par une société créée par ses propres comédiens et dirigée par Ulysse Bessac. Le drame y est rejoint par l’opéra-comique à partir de 1879 puis par l’opéra *en 1881. Mais les subventions manquent et le théâtre est repris par **Georges de Lagrenée en 1883.

Désormais Opéra-Populaire, on y représente un répertoire lyrique traditionnel qui ne parvient pas à attirer les foules. Après une série de directions éphémères, les « Artistes associés » de Bessac font leur retour en 1886 et y imposent avec un relatif succès le mélodrame. C’est sous le nom de théâtre de la République (la place ayant été, elle, renommée en 1879) que s’ouvre la saison 1893-94.

Successivement Opéra-Populaire et théâtre du Château-d’Eau à nouveau en 1900, Victor Silvestre, ex directeur des Folies-Dramatiques y programme des opérettes et des opéras, tout en dirigeant également les Bouffes-Parisiens. Il dépose le bilan en 1903.

Théâtre Alhambra à Paris : l’âge d’or du music-hall et le « temple doré » (1904–1936)

En février 1904, une société constituée par l’homme d’affaires Thomas Barrasfords, l’Alhambra Limited, prend possession des lieux, misant sur la nouvelle vogue du music-hall venue d’Amérique. L’Alhambra devient immédiatement le lieu à la mode, devançant ses illustres aînés : l’Alcazar, l’Eldorado ou la Scala.

Le 21 avril 1925 à quatre heures du matin, la salle est entièrement détruite par un incendie pour être reconstruite avec encore plus de luxe sur les plans de l’architecte G. Guimpel. La société d’exploitation, dirigée désormais par MM. Black et Gulliver, ayant acquis le terrain (l’antique 18e lot du Cirque-Impérial de 1866) ainsi que les bâtiments sauvés de l’incendie, le nouvel Alhambra bénéficie d’une architecture pleine d’audace pour l’époque : 2 800 places de face avec deux balcons suspendus et soutenus par des arches accrochés au toit, une scène de 400 m2, une salle de projection, ventilation, chauffage, ascenseur, etc. Décoré dans le style « Art nouveau » par Pellegry et Lavignac, éclairé par le maître-verrier Gaétan Jeannin, ses stucs nappés à la feuille d’or impressionnent le public qui le baptisera le « temple doré » (ou « théâtre en or »).

En 1935, Kurt Robitchek, un cabaretier berlinois, créateur du fameux KDK (Kabaret der Komedians) et qui fuit le nazisme, s’allie à Yves Bizos, ancien directeur de Bobino reprend la direction et présente la toute jeune Mireille ou Marianne Oswald que Jean Cocteau appelait la « torche du chant ».

En mai 1936, les grandes grèves n’épargnent pas l’Alhambra. Afin d’apaiser la CGT, Jean Zay, ministre de la Culture du Front populaire, et Cassou, directeur de la toute jeune Maison de la Culture, confient la direction à Louis Aragon et Jean-Paul Le Chanois, membres éminents du parti communiste français. Rebaptisé « théâtre du peuple et de la République », il devient le fief de l’idéologie théâtrale socialiste et universelle.

Robitchek reprend les rênes le 4 septembre 1936, propulse sur scène pour la première fois la môme Piaf, qui n’a que 19 ans.

Théâtre Alhambra à Paris : déclin, fermeture et renaissance contemporaine (1951–2008)

Jane Breteau est nommée directrice de l’Alhambra en 1951, elle reprend le bail de la société Bertice d’Albert Beauvais.

En 1954, elle rachète les murs à la Rank Organization, société anglaise exploitant près de six cents salles et productrice de films et de spectacles dans le monde. Sa détermination et son savoir-faire redonnent à l’Alhambra ses lettres de noblesse en en faisant un cinéma-music-hall populaire et bon marché, proposant trois heures de spectacle ininterrompu. Jane Breteau décide de monter une nouvelle revue en l’honneur de l’une des plus grandes vedettes du music-hall à la rentrée de la saison 1956-1957. Elle rebaptise également sa salle Alhambra-Maurice Chevalier.

L’Alhambra devient avec Bobino et l’Olympia l’un des trois piliers incontournables du music-hall parisien.

Mais la qualité des productions ne peut équilibrer la fiscalité importante imposée aux lieux de spectacle. De plus, la percée de la télévision dans les foyers, la multiplication des microsillons et les départs en week-end se conjuguent pour vider les salles. C’est avec une féerie sur glace, Blanche-Neige et les Sept Nains d’après le film de Walt Disney, que l’Alhambra ferme définitivement ses portes en mai 1967, à la mort soudaine de sa directrice.

En 1968, Maurice Chevalier lors de son dernier récital au théâtre des Champs-Élysées entonne un Au revoir l’Alhambra. L’Alhambra, sans doute la plus belle salle de Paris, vient grossir la liste des lieux mythiques qui disparaissent à la même époque: l’ABC, l’Ambigu, l’Apollo, le concert Pacra, l’Étoile, l’Empire, le Petit Casino, l’Européen, le Casino de Paris, Bobino et Les Trois Baudets, ces quatre derniers – il est vrai – aujourd’hui ressuscités.

En 2005 lorsque Jean-Claude Auclair, Producteur de Spectacles, le découvrit par hasard, il tomba amoureux de ce lieu au charme désuet et le racheta. Mais les normes de sécurité ne sont plus les mêmes qu’il y a 70 ans. De surcroît, le théâtre jamais exploité, inconnu au cadastre et à la Mairie, n’est pas classé. Il était difficile sans isolation acoustique de conserver en état ce joyau de l’architecture théâtrale.

Après un an d’études, deux ans de travaux et un investissement de 3 millions d’euros, Jean-Claude Auclair conseillé par David Hamelin Maitre d’Ouvrage Délégué, a reconstruit avec l’Architecte Pascal Lépissier.

Inaugurée en avril 2008 après deux ans de travaux cosmétiques et acoustiques, l’Alhambra est dotée d’une capacité d’accueil de 600 à 800 places assises et debout

Il ne lui manquait plus qu’un nom, et en voilà un tout trouvé : ALHAMBRA.

FAQ – Accessibilité et accès au Théâtre Alhambra à Paris

Le Théâtre Alhambra est-il accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) ?

Oui, la salle est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Des dispositifs spécifiques sont prévus pour faciliter l’accès et le confort des spectateurs PMR.

Le théâtre dispose-t-il d’équipements adaptés aux PMR ?

Oui. Le Théâtre Alhambra est équipé de deux élévateurs permettant d’accéder à tous les niveaux ouverts au public, ainsi que de deux sanitaires adaptés PMR.

Existe-t-il un stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite ?

Oui, un emplacement de stationnement PMR est disponible à proximité immédiate de l’entrée du théâtre, facilitant l’accès au bâtiment.

Comment venir au Théâtre Alhambra en métro ?

Le théâtre est facilement accessible en métro :

- Station République (3, 5, 8, 9, 11) Sortie 5

- Station Jacques Bonsergent (5)

Quelles lignes de bus desservent le Théâtre Alhambra ?

Plusieurs lignes de bus et de Noctilien (20, 56, 65, 75, N01, N02, N12, N23, N141, N142) desservent l’arrêt Place de la République, situé à quelques pas du théâtre.

Y a-t-il des parkings à proximité du Théâtre Alhambra ?

Oui, un parking est disponible à proximité immédiate. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le parking Interparking Alhambra.